全部 / 共有1494篇文章

【CLECSS 134】男律师。女律师

作者:CLECSS

06月30日 | CLECSS

(作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验)很多在律所工作的朋友会发现,在初级律师那个Level,女律师比男律师多;但是一直做上去,尤其到了合伙人那个Level,男律师比女律师多。今天我们就分析一下这个现象:法学院如果大家去美国读LLM,会发现一般中国人的男女比例,都是女比男多。事实上,女生在语言上有优势,而且男生喜欢读工科,所以女生去法学院的比男生多。以我在香港大学的LLB班为例,男女比例是1:3。后来去美国读JD时,男女比例基本上是一对一。至于到底男生读得好,还是女生读得好,感觉是因人而异,一般男女的成绩比较平均。所以男女在法律逻辑上的能力应该相若。初级律师有些律所招人时指名只要男生,可能是要平衡初级律师那个Level男女失衡的比例。事实上,根据我的经验,女律师在初级律师那个Level往往更切合其岗位需要。例如,女律师往往更细心,更能安静地坐着做事情,工作时间即使较长也不会有太多complaint。男律师往往有更多想法,自尊心较强,不屑于做一些太低级的事情,比较难静心做一些沉闷的工作。而且派女律师去开会,很多严苛的男客户往往就不好意思在女孩面前过分严苛。所以其实女律师在初级律师这个Level其实有很多优势。高级律师/合伙人一直做上去,很多女律师,就会有其他家庭顾虑,不能花太多时间在律所工作。这并不代表他们工作能力比男律师低,而是客观上比较难放这么多时间去做律所合伙人。所以女律师很多会转做法务。留下做合伙人的女性,都有些“巾帼不让须眉”的气概。以做中国公司的美国IPO为例,Skadden的Julie Gao和Kirkland的David Zhang,就是很好的竞争对手,在这个领域上各有优势。另外,相信在香港国际律所工作的朋友们,都听过香港律所四大女强人(Four Dragon Ladies)。关于到底是哪四位,众说纷纭,其中至少有一两个在Magic Circle里面。我曾经听过其中一位的讲座,的确是一个很有魅力的Speaker。深深感受到她身体里的Power,不是一般人可比的。正因为她们能力特强,跟这种女上司工作的压力也特大。所以很多人说,女上司跟男下属,或男上司跟女下属,这种配搭较好,因为人往往对异性比同性好。结语男律师和女律师的发展,往往最后要看个人的个性和客观的家庭需要。现在合伙人Level,绝大部分是男律师,但是如果女律师能熬上去,往往都一鸣惊人,做到比很多男律师要好。所以在法律专业能力上,男女律师本身没有什么差距,关键更看每一个人自己的性格和野心。由此,衷心希望中国法律社会能提供一个平等的平台,让每一个人各展所长,无论是男律师,或是女律师,只要有才干的,都会得到社会肯定。【如果大家认同CLECSS “ ThinkBig; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 133】法学院学业成绩和法律事业成就的关系

作者:CLECSS

06月30日 | CLECSS

作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验这几年,很多CLECSS朋友问及这个问题,法学院学业成绩到底对将来法律事业发展影响有多大?今天我就此问题分析一下:事业初期对早年事业的确会有影响的。首先,假设你在内地读法律本科,你考美国法学院时,GPA(或班排名)也是一个重要的考虑因素,成绩好的话会考到排名较好的学校。对于一个读美国JD的学生来说,1L的成绩至为重要。一般来说,如果你在T3 JD,进Vault 50基本可以,但是如果要进Vault 10的话,律所还是会考虑成绩的。至于其他T14 JD,最好考到top 1/3,至于其他JD,最好考到top 10%。一开始能进一个好律所,对将来事业发展很重要。如果你读LLM的话,成绩没有读JD那么重要,但是在想在这个激烈的社会,如果能拿到Dean List, XX Scholar等头衔或荣誉,对招工作会有帮助。至于怎样能考好成绩,建议大家看【CLECSS法律Career #80】《海外法学院的考试作答》。进律所后“成绩好”可以理解为进律所的敲门砖。一旦进律所后,过去的成绩就一笔勾销。比拼的是工作态度,人际关系,情绪智商等。例如,在Printer熬夜做IPO,需要的是健康身体,能跟Bankers聊聊天,有调理地处理各方专业人士对招股书的意见,这些跟在校成绩都没有半点关系。以前在2008-2009年金融风暴期间(详情可以参考【CLECSS法律Career #126】《那些年,我们律师们经历过的金融风暴》,当年就有个笑话:“被的都是Harvard法学院,Columbia的都survive”。当时的说法是,Columbia的人都比较务实,工作起来比较踏实。Harvard的都很聪明,但在律所做一个Junior Associate时要的不是一个高IQ的人,而是高EQ的人。我们姑且视之为一个笑话,事实上,我个人认识哈佛法学院的朋友,EQ都非常高的。换工作(跳槽)如果你过几年跳槽,很多BigLaw还是会问你拿在校成绩表的,这个情况甚至申请第六年律师都见过,所以大家不要看轻在校成绩对日后的影响。一直到一个地步当你自己能找到客户,自己做“老板”时,那时候成绩就变得完全不重要的。结语这些年来,我见到身边成功的法律界朋友,不一定是当年成绩最好的,但也不会太差。较多的是当年在在校考top 30%,把剩余的时间多接触新事物,多跟别人交际的人。太注重学业,让自己100%埋头在书本里,将来出来工作后也会吃亏。建议大家在法学院的同学们把80%时间放在学业上, 20%时间在课外活动上,多跟别人接触交流,将来法律事业成功机会较大。

【CLECSS 132】致未来美国法学院的中国小编

作者:张南

06月30日 | CLECSS

今天很高收到NYU JD毕业的张南投稿,跟我们介绍一下美国法学院做Law Review/Journal的经验。事实上,在美国做Judicial Clerkship,Law Review和Moot是法学院最主要的(也对法律事业有帮助的)三种课外活动。今天的文章对CLECSS朋友很具参考价值。—————————————作者:张南James Zhang,CLECSS老会员,吉林大学法学学士,佐治亚大学法学硕士,纽约大学法学博士,纽约律师,美国瑞格律师事务所上海办事处法律顾问美国每个法学院都有不少由学生编辑出版和发行的法律学术刊物。其中每个学校最有影响力的旗舰刊物一般会被命名为某某学校法律评论,比如大名鼎鼎的《哈佛法律评论》(The Harvard Law Review);除此之外,各校还有很多专门化的刊物,比如《哈佛国际法杂志》(The Harvard International Law Journal)。国内对这些法律刊物的历史沿革、学术价值和以学生为主的运行管理机制早就有不少详尽的介绍,比如方流芳老师1997年发表的《以<哈佛法律评论>为例的个案研究》,和朱苏力老师1998年为《北大法律评论》创刊号写的寄语。毋庸置疑,在美国法学院学习的过程中,能够参与到这些法律刊物的运行过程中,对将来的职业和学术发展都会有莫大的帮助。我在《纽约大学商业与法律杂志》(NYU Journal of Law & Business)做过两年的编辑工作,有一些体会。今天借CLECSS的宝地和未来法学院的中国小编们唠唠嗑,聊聊1.刊物的选择,2.编辑选拔中的一些小贴士,3.编辑工作中的不同分工,4.怎样利用法学刊物的平台发展你的法律技能和人脉,5.新创法律刊物的可能性,6. LLM作编辑的机会。1.选择哪一个法律刊物?在JD一年级的最后一个月,一般就要提交二年级做编辑的申请。在申请中要提供一个优先级。一个法学院的旗舰刊物一般是所有人的首选,但是最终不能人人如愿,所以在剩下的种种专门化的刊物中选择一个适合自己的就很重要了。选择的时候,要考虑到的因素主要有a.专业兴趣,b.工作强度,c.平台提供的机会,d.录取的难易程度。我当时选择纽约大学商业与法律杂志是因为我对商业法律比较感兴趣,同时也没有特殊的知识产权、税法、环境法等等的背景。选择感兴趣的专业方向的相关刊物,对于接下来提高审稿时的兴趣,确定写作学生论文(Student Note)的方向,以及邀请学术活动时的讲者都很重要。这些方面我会在本文的第四节里讨论。不同刊物审稿的工作强度也有所不同。首先不同刊物的出版计划不同,有些是一年两期,而像哈佛法律评论就是一年八期;人少活多就会很辛苦。另外,工作难度不同。比如说国际法刊物中的文章会引用很多的外国著作。在翻箱倒柜地检索这些外文引注的时候,不懂该国语言的小编就会非常痛苦;同时格式蓝皮书(The Bluebook)对于引用外国文章的格式规定也非常繁琐。这都会增添很多额外的工作量。法学刊物作为平台提供的机会主要有三种,第一是发表学生论文的机会;第二是举办学术活动的机会;第三是同刊物校友的联络机会。这一点每个刊物都有很大的不同,甚至每一任主编(editor-in-chief)都会带来不同的风格。最好提前打听清楚。这点也会在第四节里详细展开。至于录取的难易程度,由于每个刊物受学生欢迎的程度都不一样,有些刊物年年招不满人,有些则是竞争激烈。很多时候,不明就里的一年级申请人也是“标题党”,仅仅靠刊物名称想当然地决定。比如说商业与法律杂志的名字看起来比劳动法杂志有趣一些。但是实际上哪个刊物对于你的职业发展更有帮助则要看个人情况了。2.编辑选拔中的小贴士一般旗舰法学评论的选拔主要看申请者一年级的成绩,统一进行的写作竞赛的成绩,还有申请者在申请材料中表达出来的意愿。第一点没什么可说的,第三点我觉得如果能够把上一段选择刊物的几个方面考虑清楚,再加上能够显示出自己细心谨慎、吃苦耐劳的精神,就肯定能过关。关键是第二点,写作竞赛。这个写作竞赛一般持续一到两个星期,包括两部分:格式蓝皮书测试,以及给定材料作文。蓝皮书测试是水磨工夫。因为一般不限定具体时间,只要耐心多读几遍蓝皮书,熟能生巧,就一定没有问题。如果在考试开始之前能够找几个干过法律刊物编辑的学长稍微给指点一下,测试就更加顺畅了。给定材料作文,一般会给一个比较具有法律争议性的话题,和一些法律资料,让申请者自选观点,写一篇法律论文。据我所知,作为二年级编辑的阅卷人要在短时间内审阅大量的文章。他们其实不太在乎文章的观点怎样,只要文章能做到没有语法格式错误,引注规范准确即可。很多申请者的一个常见的误区是花了太多时间纠结怎样得出一个全面客观的法律结论,虎头蛇尾,到最后却没有时间和精力雕琢细节。这可是策略上的失误。换句话说,只要能写出完美的废话就可以过关了。比如说,如果题目是一个关于affirmative action的案件,不用挖空心思的得出一个公正的评价,毕竟这也是一个学界在不停争论的问题。我们要做的,可以只是直接了当的说affirmative action不好,因为它没有公平对待所有的申请者。这的确是一个一边倒,并且有些简单粗暴的观点。但只要你的论证基本顺畅,细节精雕细琢,还是会得到高分的。但是如果想要兼顾双方观点,在有限时间内写出一篇雄文,是不是也是有点太拼了?毕竟招的是只学过一年法律的编辑,不是教授法官。以上是旗舰法学评论的选拔标准。其他的法律刊物各有各的规矩和偏好,但是对于蓝皮书的熟练掌握,以及基本的写作能力都是要考察的。3.编辑工作的不同分工小编刚加入刊物的第一年,做的工作大部分就是反复编辑文章和检查引注,以确保文章没有任何语法错误,同时每个引注都是规范、准确、真实的。说实在的这是比较琐碎无聊的。一位著名的法学教授曾不屑的拒绝申请纽约大学法学评论的编辑职位,说道,我上法学院不是来编杂志(magazine)的。用东北话说,这位前辈很“有刚”,帮所有被蓝皮书折磨的同学出了一口恶气。但是从另外一个角度,第二年的时候小编升到了管理职位,就可以运用刊物这个平台做很多有趣的事了。学术向的可以选稿、举办各种学术活动,社交向的可以和出版社协商版权事宜、举办同刊物校友活动,Geek向的可以帮助刊物设立网站和博客,将整个刊物升级到电子版等等。在这种由学生管理的松散组织中,只要积极争取,就有很大的可能性担任这些管理职位的。真相是,在繁重的学习之余,大部分同学是乐得清闲的,包括我。。。4.怎样利用这个平台发展你的专业技能和人脉?就像上一段所说的,以被动接受任务的心态,做编辑是一件很琐碎无聊的事情。但是主动的利用这个平台,能干的事情就很多。其中最有价值的应该是撰写学生论文了。每个刊物在刊登学者的论文之余,也会为法学院学生留出一些空间,专门发表一些学生论文(student note)。一般本刊物的学生编辑能近水楼台。这也是为甚么要在选择刊物的时候,要优先选择和你专业兴趣比较相符的刊物。总体来说,在美国发表法律文章难度很大,过了这个村就没这个店。未来的小编们最好在一年级下学期大略的确定个感兴趣的方向,在二年期开学时早早的选好感兴趣的课程,和教授联系好,选择几个感兴趣的具体方向。然后在这一年一鼓作气,写出一篇属于你的大作。当然这是理想状况,计划总是没有变化快。我觉得做到这一点的关键就在于提前规划,多联系教授,和放低标准。在此之外,可以做的就是组织学术活动。美国法学院的学术活动大部分都由学生刊物组织策划。只要你有一个好的题目,就一定能找到好的讲者。通过为律师提供继续教育学分,也能很好的吸引执业律师来参加。可以把这件事和选课,再和写学生论文结合起来,达到事半功倍的效果。还有一点,一个刊物的所有往届编辑都属于本刊物的校友。比如说根据维基百科,哈佛法律评论的校友中包括了七位最高法院的大法官,还有不计其数的政府高官、联邦法官、学者和律所大趴。这种联系本身并不强。但是如何发掘就看每个人的目标和追求了。5.新创刊物?是的,经常有学生创立全新的法学刊物。最近新创的刊物主要在环境法,知识产权方面。只要和学校的强项相符,找到热心的教授支持,够吸引到高质量的投稿,学校是很欢迎学生创办新的法律刊物,也会提供相应的资金和学术支持。换句话说,这是凭借法学院的名誉为新的刊物背书。在这上面,我觉得在国内接受过法学教育的中国小编是有优势的。毕竟那些没有任何法律背景也没有任何国际背景的美国学生能做到的,我们这些有CLECSS做坚强后盾,有普通法的法律基础,也有国际背景的未来中国小编,也大可一试身手。Think big, do big.最近随着Dodd-Frank Act的颁布,多起FCPA丑闻的爆发,以及反垄断调查的增多,合规业务的重要性不断上升。与此同时,NYU的Professor Jennifer Arlen领导新设了LLM program on corporate compliance and enforcement。可不可以创立这么一本刊物,针对corporate compliance and enforcement中的问题,邀请公司法务来投稿呢?这只是很初步的一个想法,但是很希望和青年才俊们讨论这个主意。6. LLM作编辑的机会。很多学校也为LLM作法律刊物编辑提供了机会。我觉得这是LLM同学能够参与的最好课外活动了。比如在纽约大学法学院,我之前所在的《商业和法律杂志》(NYU Journal of Law & Business),还有《纽约大学国际法与国际政治杂志》(NYU Journal of International Law and Politics)都会提供这样的机会。关键是LLM申请者在每年八月份左右,开学之前就要提交申请。这需要有兴趣的LLM同学特别注意。而且,由于没有一年级的成绩,申请的关键就是申请书的撰写。我觉得把本篇文章的内容吃透,再和已经进入这些刊物的编辑们聊聊天,最后在申请中强调一下对蓝皮书的熟悉和艰苦耐劳的品质,就肯定会脱颖而出的。结语如果我在翻看某个律师的简历时,发现他/她在求学期间发表了一篇学生论文,我会印象很深刻。因为在法学院这么忙忙碌碌的环境下,能够一步一步的写出一篇论文,并且得到发表,是很能说明这位律师的规划能力和勤奋努力的。我接触的这样的同学朋友很多都在Vault T5的所里工作。同时,我也有幸认识有中国同学做到了某个法律刊物的总编。《纽约大学法学评论》2013年的主编也是一位华裔。最后祝所有有兴趣去美国法学院学习的中国同学们都能学有所成,玩的开心,大展宏图。也再次感谢Simon和CLECSS对年轻法律人的巨大支持与贡献。

【CLECSS 131】小时候没有钱去旅游,长大后没有时间去旅游

作者:CLECSS

06月30日 | CLECSS

(作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验)今天的国庆长假的第三天,不知道在旅途中的大家身在何处?很多律师朋友都会说:“小时候没有钱去旅游,长大后没有时间去旅游”。这是人生的很大讽刺。今天的文章既是写给年轻一代的,也是写给已成长的律师的。小时候没有钱去旅游小时候,家里没有太多的钱去旅游。从小时候开始,在香港远足,走遍每一个山头。那时候大概没有想过自己会做一个律师。那个时候背着背包,生活简单,生命就是背包里的一瓶清水,一块面包,无忧无虑,生活淡然,是人生最快乐的事情。1998年,去了清华读法律暑期班,那时候第一次在内地生活,北京很多的人和事都很有趣,下课后会跟同学到处去北京的每一个角落看,包括【CLECSS法律Career #129】《国庆日的中国梦》里面所提到的升旗礼。那时在想,我总有一天要回到这里工作(后来果然在2007年实现了)。后来去了美国读JD,当年借了学生贷款读书,那三年也没有去太多地方。那时候社会简单,倒是知足常乐。长大后没有时间去旅游回来后,每天在律所工作得很晚,钱虽然赚到了,但基本上没有时间去旅游。那时候,因为香港的假期和内地的假期不同,例如香港有圣诞节,复活节,佛诞等。在这些假期里,一般香港朋友会选择去亚洲例如日本,韩国,东南亚旅游,但是我觉得会内地做法律讲座更有意义,就在那几年间,利用香港的假期,去了中国很多城市,拜访了中国各地的法学院。当碰到香港朋友,他们会告诉我圣诞节/复活节去了哪个外地旅游胜地度假,我会告诉他们我去了哪个内地城市做讲座。起初身边的朋友都很难理解,但是,人生认为对的事情,不需要博得别人的掌声。对我来说,探访中国法学院和法学生,走遍每一个城市,也是一种“Journey”。但这里说“Journey”,更多是一种人生旅程(Life Journey),不是一种旅游。总有一天Martin Luther King的著名演说“I have a dream one day that this nation will rise up ……”。看见中国的年轻一代这么上进,去美国最顶级的法学院读JD和LLM,国家的法律教育和专业水平一天一天的提升,总有一天我们推广法律教育和专业的历史使命会结束。那时候我完成了这一切,就可以抛开包袱,像小时候一样,背着一个轻松的背包,无忧无虑地远足。香港的每一座山我已走遍,我要去祖国走遍每一个山川,说不定大家某年某月在中国的某一个角落会碰见我。【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 130】律所合并初探

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

【作者:JZ,波士顿大学法学硕士,逾十年并购、公司、金融服务和房地产业务经验。CLECSS组织初始会员。多次为青年法律人和法学院学生提供公益性法律服务专业技术讲座】引:阅Simon君近日雄文,评点中外所万象,气吞江山。不免手又颇痒,遂书此文。不客气的说,JZ关于律所合并的经验相当、相当地丰富。近十年里陆续服务过的律所中超过70%曾经历过合并,或就是不同所合并后的产物(或分拆物。。。)。因此,JZ对本文论述的真实、有效性具有一定的信心。正文:(一)话说天下大势,分久必合,合久必分。律所的分拆往往是由于分钱不公;律所的合并,同理而言,也大多是怀着能“形成synergy发挥各自优势、更好的为现有客户服务,并拓展新客户渠道”的心态而进行的战略性重组。毋庸讳言,最简单的一个字来描绘律所合并的目的:钱!但是,合并并非可令律所业务和市场占有率起死回生的灵丹妙药。迄今,律所的合并在中国大陆地区尚处婴儿期阶段,形成了一定的现象,但远未构成一种业务。各位读者,特别是有志于法律专业猎头行业的朋友们,这可能会是个蓝海业务哦~(二)律所合并的交易模式与一般实业的兼并收购交易不同,律所的合并在法律和交易结构层面往往更为复杂。(1)法律意义上的“合并”律师事务所在大多数司法管辖区一般以有限责任合伙形式组建、存续,且大部分司法管辖区往往对合伙人以及律所自身的职业资质有强行法要求(如取得该司法管辖区的个人执业资格满一定年限方可就任正式合伙人,合伙人只能是个人而不能是另一个合伙或实体等)。因此,以某家所全体合伙人废除现有合伙协议,统一签署经重述的合伙协议加入另一家所的交易模式往往存有合规障碍。除非,两家事务所均在同一个司法管辖区注册,且具备同等执业资格。这样的例子在中国大陆其实倒也不少,久远的可以举当年锦联、天和、长城三雄一并合立锦天城,新近的可以举邦信阳和中建中汇的联姻。个人经验:凡三个或三个以上律师需就某事达成一致,难度相当大。这难度大到远超最近困扰JZ的关于在上海买车究竟应该上外牌还是虎牌的问题。因此,律所合并其中商业条款达成一致的难度,可想而知。更勿论两家不同司法管辖区律师事务所的合并,除了需要考虑合并后的注册地、组织形式,还需考虑每一个司法管辖区的每位合伙人执业资格准入问题。在这问题上,各大陆法系国家司法系统基本自成一体,具有较强的封闭性,一般不允许另一个国家的律师不就读本地正规法学院而仅通过简单考试来取得资格。因此,大陆法系的律所往往在合并过程中较英美法系律所的合并更为麻烦。于是,因为这样那样的原因,以下这些“替代性安排”在市场实践中也不鲜见。(2)紧密的合同联营紧密的合同联营在外部人士看来就是完整的、实际意义上的“合并”。但是,从一些迹象仍然可以看出端倪。例如,事务所在全球总部所在司法管辖区的办公室名为XXX LLP,而在香港或新加坡的名称则又是另一个名字(如XXX Asia LLP)。2004年Baker第一次创新地采用了Swiss Verein的交易模式完成了与相关事务所的合并。这个交易模式德文直译就是“瑞士式联营”。按照瑞士民法第二章的规定,两家有限责任实体或合伙,采用Verein协议模式达成一致行动并以统一的名号对外经营。这个模式在欧洲颇为流行(也常以其他类似形式出现,如Société Coopérative或称Co-op),不但律所青睐,连德勤和KPMG也有以Swiss Verein联营的先例。有鉴于瑞士民法典大体脱胎于德国民法典,此交易模式下的具体法律权利义务内容有待我们CLECSS组织的子群:“德国民法典学习小组”开展进一步探讨,烦请大家不吝继续关注王律师的大作!!不完全统计,曾有此类合并操作的中外事务所有:Baker、Dentons、DLA Piper、Hogan Lovells、King & Wood Mallesons、Norton Rose Fulbright、Squire Sanders等等(来源:维基百科)。(3)松散的合同联营、联盟一般而言,松散的合同联营特别适合(1)两家分处不同司法管辖区且某司法管辖区特别忌讳外国律所执业本地法的情况,或(2)两家业务种类相似,因而可以互相推荐业务,但可能经常会出现利益冲突的事务所。此类联营(已经谈不上合并了)甚至无需细致的合同,只需两家所经常性地互相合作或互相推介业务即可达到不错的效果。此类联营或联盟在名义上经常表现为XXX Alliance、Good/Best Friends、International Partners等。假设两家所,一家处于成熟市场(如英美),另一家处于发展中市场(如中国),则后者往往能通过此类合同联营获得更多的业务推介和机会,而前者也可对外宣称自己完整的全球地域覆盖。各自赚了买卖兼得吆喝。相较上述两种“合并”方式,松散的合同联营、联盟不但能大幅度避免合规性和特定司法管辖区的注册所产生的技术问题,还能更灵活地解决利益冲突。利益冲突往往是与特定司法管辖区的强行性规范相关联的问题。假设:一家国际所的美国LLP不能同时代理两家利益冲突的客户;但若美国的LLP只是与中国的LLP具有一个相对松散且系统不共享的联营、联盟,中国LLP在中国范围内代理与美国LLP相冲突的客户似乎也无可厚非。当然,大部分律师事务所无论采用何种合并方式,利益冲突的处理往往是个很复杂的问题。这点我们在下文会聊到。自贸区推出的中外律所联营、过去二、三十年间不少港台所与内地所在大陆地区的合作、以及几家名为国内所的“外所”似乎采用的都是此类方式。(4)加盟加盟其实离实际意义的合并就更远了。但优点是速度够快。形式上,一家所处于谈判能力的劣势,迅速更换牌子以加盟形式享用大所的名称、系统和国际业务推介资源。这种“合并”方式其实更多的用于中小规模团队的“抱大腿”交易。在此不赘述。(三)什么样的律所会考虑与其他所合并天下律所千千万,难以归类。我们在此只选择探讨以下三种特色律所的基本合并策略来启发讨论。名称仅用于修辞学的目的,无褒贬,勿拍砖。(1)老虎所老虎所处在食物链的顶端,拥有优秀人才和自己的专业专长。简而言之:自己吃得饱。这种所一般不考虑去做其他大所的并购标的,对自己所的扩容,也往往坚持宁缺毋滥。以Wachtell等级别的律所来看,很难想象他们会为了纯粹增加更多的收入而与二流或三流的所进行合并交易。对于此类律所,合并的吸引人之处往往是为了满足跨国客户的需求,迅速地在某一个自己没有商业存在的司法管辖区建立自己的业务覆盖。从这个角度来看,某个司法管辖区的麻雀所(见下文)经常会成为另一个司法管辖区的老虎所钟爱的合并目标。(2)麻雀所顾名思义,麻雀所虽小,五脏俱全,遍地有食。此类所业务量不构成行业中的巨人级别,业务的品质难入老虎所的法眼,而其人员也往往仅以市场中高段位为主。但是,此类律所往往有个致命问题:创办人能力很强但年纪不小,中高级律师尽管业务纯熟但手头一时没有BOOK OF BUSINESS。因此,此类麻雀所存有相当强烈的合并意愿:一能使创办人达成完美的退休计划,二能使中青年律师保有更持久的奉献热情。同时,此类所往往有3-6个业务领域,可以充分地和合并对象从业务形态和地域分布上形成互补。某地老虎所和某地麻雀所的合作,或者是两家麻雀所的合并,经常能形成不错的Synergy。(3)豺狗所千万勿小看豺狗所。豺狗的食谱比较单一,钟爱腐食,挑别人不做的做。专注于税务、海关、反垄断、反倾销、反补贴、刑事诉讼等特定而较窄的业务形态。但是,很明显地,此类所一般而言缺乏强大的合并吸引力。即便创办人有较强的合并意愿,也只能撞运气,看对方有无意图扩充一个部门,或增加一个全新的业务组。此类律所的合并,因为缺乏谈判力,最后往往只能采用加盟的形式。(四)合并中经常出现的问题(1)人员的融合。律所说到底是人的集合,而真理就是从来没有任何两个人对同一件事能达成完全的意见一致(毛主席和周总理不都还经常不一致嘛)。因此,如何引导不同级别的律师和合伙人达到感情、工作方式、业务分配和推介上的融合是个极难处理的问题。其中,尤以不同国家不同背景的人与人之间的融合为最难。一个颇极端的例子来自于我的律师业务领路人。老先生自己是欧洲某国的博士,一向认为该欧洲国家所有东西为最佳。当他的老东家和某神奇圈所合并后,英国人和欧洲大陆人毕竟很难互相欣赏。于是,他离开了,自立门户。在这个人员融合的问题上,恐怕一定得有一个类似于西门大侠的人才,善于综合各人的喜好并形成合意。不知西门大侠是否考虑专门开个公司,来协助律所拓展合并机会并提供合并后人员如何融合的咨询业务?市场是小了些,但却十分好玩,也正合我们的核心宗旨:One for All, All for One!(2)薪资、成本的融合这个问题一定要事先谈好而且能在最广泛的限度内取得一致。具体不细说了,但大家可以想象。如同所有行业的合并交易,合并后的统括成本必然高于合并前的各自成本之和(好比霍格沃茨魔法教科书里的原理:两种魔药的混合魔力大于两种魔药各自魔力之和)。之前拿着较少工资的律师必然期待在合并后加薪,而之前拿着较高工资的律师必然不愿意减薪。这两个心态的集合下,合并后怎么可能降低成本?这个问题,往往成为很多不成功的合并的失败主因。(3)利益冲突真要写这玩意可以写一本书。大体上我们必须认识到:一般而言,一名律师只会有一个执业资格或只会用自己的一个主要的执业资格来提供某个司法管辖区的服务。考虑到利益冲突是国内法的问题,两家不同国家的所的合并交易里利益冲突本不应该成为巨大障碍。然而,利益冲突往往突现在貌似不构成利益冲突的情况下。一个现实例子是:合并前某所有个饮料的大客户,而另一家所代理另一个饮料在亚太的生意。两家饮料本就互相不爽,合并后更放言:你们丫的合并后就别想同时代理我们两家饮料!!这种好比“王老吉v.s.加多宝”、“京东v.s.淘宝”、“苹果v.s.三星”的关系也会造成律所合并时的障碍,不可忽视。随便写写,倒也挺长了。今日就到这,希望大家觉得有启发!更鼓励各位自己做自己老板的律师朋友们看准机会,找对合并的对象!!若你看了JZ的文章,努力奋斗打拼,最终与Wachtell级别的大鳄鱼们合并赚了大钱,一定要请JZ吃饭啊!!最后,为所有曾经、正在、和即将合并的律所,和里面所有的朋友们高唱:这是最后的斗争,团结起来到明天,英特纳雄耐尔~~就一定要实现!!!【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 129】国庆日的中国梦

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

(作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验)如果大家有看【CLECSS法律Career #78】《我美国JD留学时在中国学生会的日子》和【CLECSS法律Career #38】《法律界的麦兜故事》,会知道我是最早年主动接触中国内地的香港法律人之一,也在这几年切切实实走访了全国各地的法学院,主动跟中国内地的年轻律师和学生交流。对于每一位内地朋友,也耐心地聆听了每一位内地朋友的看法。很多朋友说,很感谢我这么多年来陪伴着他们成长,但其实我也要感谢他们,使我自己有多元化的思考,让人生更完满丰盛。在北京看升国旗我早在1998年时已去清华读法律暑期班。那时候,关注内地香港人不多。趁着升旗日,凌晨4点多起来,吃了个北京地道的早饭,大清早就去了天安门广场看升旗。是什么让大家有这么强大的意志力让大家大清早起来看升旗呢? 那时我就明白我们身为一个中国人,从出生那刻就跟这个国家结下不解缘,我们的命运已经跟这个国家连在一起了。那时候,我也深深知道作为一个法律人,我们肩负起对国家和民族的责任。不但要好好读书,还要想想我们读了这么多年法律为了什么。社会的多元化香港大学毕业后,我也知道自己不能长待在香港,因为我要去美国做更多的探索。在美国读JD期间,跟很多内地的学生结为很好的朋友。当我们要全面了解事情时,必须要把每个地方的所有历史文化了解清楚。聆听和了解是第一步,了解以后,更多是实实在在为中国做点事情。这些年来,让我明白一点,天下间有这么多人,人的看法总是不能相同的。但目标其实很多时候是一致的,当我们把那些不同的看法(包括不同的做事方式和过程)抛开,其实大家最后都是殊途同归的。我只希望能为国家做点好事,大家向着国家富强和社会公平的目标进发,大可以把因不同看法产生的争论减至最低。中国梦每当看到国旗,我们会想起国家今天的繁荣昌盛。作为法律人,我们有我们持续的人生责任。正如我在【CLECSS法律Career #124】《2014年的生日愿望》,法律人同时有“做饼和分饼”的责任。国家的富强,有赖于社会的多元化和公平。我要做到的,也相信能够做到的,是要让中国这一代法律人能够在公平的平台追求自己的梦想。饼一旦做大,我们要依赖这些法律人把饼公平的分给每一位中国人民,让每一位中国人民都能享受到经济发展的成果。“做饼和分饼”,这就是我追求的中国梦。【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 128】Vault 31-40 美国律所在中国的发展

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验继发表【CLECSS法律Career #31】《Vault 10美国律所在中国的发展》,【CLECSS法律Career #122】《Vault 11-20美国律所在中国的发展》,【CLECSS法律Career #123】《Vault 21-30美国律所在中国的发展》,今天我们继续看看Vault 31-40在中国的发展,在这个区域我们会找到很多似曾相识的律所名字。Vault 31-40排名如下:31&32 Munger Tolles & Olson; Proskauer RoseMunger Tolles在中国没有分所,可以算是加州的“Wachtell”。事实上,Vault把Munger在Most Selective Firms排名排第一,可能比进Wachtell更难。他们也是集中做高端的Corporate和Litigation。至于Proskauer Rose,是个不错的纽约所,进入中国已好几年,但是似乎一直没有做起来,有的像Akin Gump的情况,业务在中国比较一般。33&34 Mayer Brown & Cadwalader在Mayer Brown合并JSM前,JSM是香港最大的本地律所。所以Mayer Brown合并JSM后,业务仍应是走JSM路线,即是最香港的本地业务,例如房产,诉讼,遗产承继等做得很好。在内地分所,一般的FDI,M&A也做的不错。不过Mayer Brown并JSM后,也不用感觉有什么Synthesis(共赢),JSM做得还是本来的本地业务,并没有因为有了美国律所品牌而带来一些新商机。至于Cadwalader,几年前进入中国时,Rocky Lee从DLA Piper跳过去其北京分所。后来香港分所也发展起来。Cadwalader在中国的生意还可以,至于能发展得怎样一个地步,要视乎团队的稳定性。35&36 Hogan Lovells, Milbank TweedHogan Lovells由美国的Hogan Hartson和英国的Lovells合并而成。虽然Hogan在中国业务很小,但由于Lovells在中国多年,生意比较well-established,所以Hogan Lovells生意也算比较Solid。不过随着大量美国律所涌入中国,Hogan Lovells的地位已大不如前,先在做得比较好是IP领域。至于Milbank Tweed,之前尝试执业香港法(从Minter Ellison挖人过来),没有任何优势,现在已经回头专做美国法,在Bond Offering等领域做得不错38&39 Goodwin Procter; OrrickGoodwin Procter在中国比较新,在香港基本上是从其他国际律所挖人过来,但业务没有太多特点。至于Orrick,一直都主攻香港IPO,定位都是中型项目,但是2012年IPO低潮时对他们也有影响。当然他们也有Banking & Finance,诉讼等其他业务。Orrick对于Billable Hours要求也很高,随意在金融风暴时也有裁员记录。至于排名37的Linklaters和40的Allen Overy,大家可以参考【CLECSS法律Career #39】《英国神奇圈律所在中国的发展》。最后,祝大家国庆快乐!

【CLECSS 127】香港中环的律师和Bankers

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

(作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验)周末,全球焦点都在香港中环。从小时候开始,我就跟中环结下不解缘。中学时代的中环中学时代,就读香港中环半山圣保罗男女中学。那时候,很多同学都是香港的官二代,富二代。对于我这些普通家庭长大的学生来说,每天都只能刻苦求学。还记得有一次在某学年的颁奖典礼拿到奖学金,从山上走下中环,那时大约晚上7点钟,山下中环灯光已亮起,那时后哼起John Lennon的Imagine:“ Imagine there is no heaven, it is easy if you try …”。看见山下五光十色,心里突然间一片感动,觉得总有一天要在中环这个金融中心工作,为推动中国的金融发展做出贡献。美国JD毕业后回到中环美国JD 2006年毕业后,我成功进入了国际律师事务所,回到了我心爱的中环。中环是一个很有趣的地方,在这里,有Bankers,有Lawyers,有着香港最美好的一切。每天大家的辛苦工作,工作到凌晨两三点,在这片天空下,每一个都为了自己的理想奋斗。大家一起加班,一起去翠华吃也夜宵,然后继续加班。即使你被困在印刷商,辛勤工作两星期后从印刷商走出来,也会感到很光荣。这个是我认为中环的核心价值,有点像美国梦,只要你自己愿意努力,一切梦想就可以成真。中环这几年的变迁这几年间,中环经历过金融风暴,经济复苏。在这几年里,中环律师和Bankers一直坚守岗位,在我们金融中心工作。很多朋友,这几年,由刚认识的投行Analyst,做到现在的Directors;由当年的年轻律师,做到现在的高级律师,甚至合伙人。很高兴见到他们多年努力的成果。而我这几年除了做律师外,也自己选择了在全国各地推广法律教育和专业,每个人走了自己的路。最重要是要追求自己的理想,因为只有自己,才知道什么是真心想要的。很多当年听过我讲座的学生,现在也偶尔会在中环碰见,看见他们的成长,心中是说不出的喜悦。John Lennon - Imagine有时在中环,偶尔会从山下,看回山上,看到半山的红砖校舍圣保罗男女中学。心中感概万千,首先,感到时光流逝,不经不觉自己年纪大了。但同时感到十年树木,百年树人。这些年来,不知道有多少学弟学妹,在这中环这个神奇的金融中心找到自己的理想。这些年后,有时候看着这金融中心的灯光,不禁再一次哼起John Lennon的Imagine,希望所有中环的律师和Bankers都找到自己的理想。【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 126】那些年,我们律师们经历过的金融风暴(2008-2009)

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验6年前,2008年9月,美国雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭,触发金融危机。那时我们这一代的年轻法律人,都经历过有趣的一年。事实上,金融风暴好像每十年就发生一次金融风暴,例如1998年泰铢贬值触发的金融风暴。不知道2018年会否有引发一场新风暴呢?所以我想跟年轻法律一代说说当年的事,希望大家都能安然度过任何难关。金融风暴和裁员开始2007年时,经济特别好,很多律所都大量招人,要是你在06或07年法学院LLM或JD毕业,毕业很容易找到工作。当年就有一些没有工作经验的LLM直接在香港找到Global Pay。其实,也许大家不知道,早在2007年,大家开始就开始谈“次按危机”,但是感觉是一个发生在美国的问题,跟自己很遥远。到2008年第三季,大家都开始发现有些项目停下来,市场并没有我们想象好。到了2008年9月,雷曼出了问题,金融风暴的序幕就正式开始。在2008年第四个季度,投行开始裁员,而依靠投行生意的国际律所也不能支持多久。终于就在2009年第一季开始发生裁员潮。外所的风高浪急在外所方面,当时裁员比较多的是Latham Watkins, Morrison & Foerster(Mofo), Orrick等加州所,当然Shearman & Sterling也跟一贯的作风裁员。这些所都比较高调裁员,也有一些律所“低调”裁员,不正式公布裁员计划,而劝谕大家“离开”。以Mofo等律所为例,他们对被裁的律师其实也不错,赔几个月Severance Payment。对于这些律师而言,被裁后当时很难找到工作,但几个月后大多能找到,所以拿了几个月Severance Payment,就算拿了几个月 "有薪假期"。也有其他外所选择给律师无薪假期,例如Clifford Chance等。这个其实是比较明智的做法,这样可以保留员工,又不用赔Severance Payment。事实上,回头看,其实金融风暴在2009年年底就差不多结束,当时坚持几个月就可以。历史告诉我们,不裁员的律所比较稳定;以Shearman Sterling为例,就是因为有多次裁员记录,在美国的Vault排名不断下跌。内所的情况内所方面,不同内所有不同的情况。以金杜为例,因为业务比较广泛,虽然当时没有什么IPO,还有诉讼,破产等业务可以做。君合的情况也不好,那时候有些分所,鼓励律师一周上3至4天班,薪金就按比例出工资。当然对某些希望休息旅游的律师来说也是件好事。例如,周五休息,可以连着周末去广西云南旅游。至于业务比较专的海问,通商等律所来说,影响非常大,因为当时后证券业务大减。各律所纷纷出现裁员和减薪。不过也是这个原因,当时很多稍逊的律所吸纳了一些大所出来的优秀人才。另一方面,因为很多外所把Senior Associate裁掉,那些高级律师就索性去内所做合伙人。现在内所有不少从外所出身的合伙人,其实就是当年金融风暴跳内所的。结束和启示在2009年年底,金融风暴差不多结束。虽然那是一段“Dark Age”,但是回想起来也挺有趣。首先,那时大家因为闲着,都在律所办公室上MSN和QQ,这样增进了朋友之间的交流。大家以前都没时间吃饭和打球,那一年大家都活动丰富。另外,也有这场金融风暴的得益者,当年没有被裁掉的律师们,就在2009年期间在低位平价买到房子,现在已经翻倍。所以"有危就有机"。由于金融风暴随时有可能在任何一年爆发,所以我们每刻都要准备好。第一,要确保自己的律所表现中上,因为裁员时会把表现最差的10-20%员工裁掉。另外,要确保自己在律所里面的价值,要想想律所为什么要保留你呢?所以最好自己有一两种不能替代的技能,例如你是整个律所唯一懂税法的人,就比较容易生存下来。今天的金融风暴漫谈就说到这里。当然,我希望金融风暴不要发生,但即使发生,我们法律人大家同舟共济。无论发生什么事情,你也不会孤单,因为永远都会有我们CLECSS在身边,帮助年轻法律人的宗旨永远不变。

【CLECSS 125】律师恩仇记 (The Count of Monte Cristo)

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

(作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验)今天是周六,祝大家周末愉快!昨天在微信收到几百位朋友的生日祝福,再次感谢大家!继【CLECSS法律Career #66】《如果一个律所合伙人和一个法律助理漂流在荒岛上》,【CLECSS法律Career #71】《如果傲慢与偏见的Darcy是一位律师》,【CLECSS法律Career #79】《查理和法律梦工场》后,今天再次推出原创故事《律师复仇记》,希望大家会喜欢。年轻法律人,在事业头几年,总会碰见一些对自己有恩,或对自己有仇的人。这些人,过几年后,当你事业成长后,再次碰到时,会是怎样的一个情况呢?头五年的法律事业牛小明小时候喜欢文学,最喜欢的是Alexandra Dumas(大仲马)的Count of Monte Cristo (基督山伯爵)。在大学时在西南政法大学读了英文和法律的双学位,毕业后,就去了北京工作,开始了北漂的生活。在北京一个规模不小的律所(成盈律师事务所)遇上的生命的第一位老板(马大虎)。成盈律师事务所的规模虽然大,但给的工资不高,牛小明拿着5千元的工资在北京勉强凑合。但是对于牛小明一位出身贫穷家庭的法律人来说,靠自己在北京租了个偏远的小房,在北京生存下来,也算不错。每天牛小明在CBD商厦窗户看出来,看着日出日落,心里想:不知哪一天能熬出头来?马大虎是一个典型到处拿生意,但自己不干活的合伙人,天天在后海和三里屯,每每接一些不怎么样的项目回来,就一大堆文件仍给牛小明。马大虎在客户面前很谦逊,但在小律师们面前很傲慢。每每小律师们做错事情都会把他们骂得很凶。牛小明努力自学,每天准时把活在午夜前完成。在工作的第二年,碰见一个客户ACE公司,因为牛小明工作做得好,就被ACE公司挖了过去做法务,而ACE公司也决定不再聘用成盈律师事务所了。正因为此,马大虎大怒,在圈里说了很多牛小明的不是,目的是要让牛小明在法律圈里没办法再立足。因为牛小明踏实能干,ACE公司的法律总监(Alex)对牛小明很好,如亲身孩子一样。Alex以前是在国际律所出来的,他知道牛小明没有接受有系统的律所训练,倾毕生所学教导牛小明。后来好景不常,ACE公司破产了,Alex和牛小明一同失业。牛小明后来在几个类似的律所和公司再干几年,就出国读书。不让你死的事情会让你更坚强(What does not kill you make you stronger)牛小明其实很想读JD,不过省了几年钱还是不够,最后也只能凑合去了西北大学Northwestern University读LLM。过去几年马小虎和Alex的恩仇,他一直没有忘记。在西北读LLM时,他也修了一些商学院Kellogg的课,在那里他碰见美籍华人,Mr. Richard Lee. Richard在麻省理工MIT毕业,拥有多个专利,在Kellogg读MBA。他们一起上课,一起做作业,牛小明往往做到深夜,还是很有冲劲。Richard问牛小明个中原因,牛小明说:“以前我有两个老板,一个对我很差,但正因为他的刻薄,我更上进;另一个老板对我很好,正因为他对我好,看重我,我更要不辜负他的寄望。”回国后的恩仇毕业后,他们一起创立了COW科技公司,业务发展迅速,市值很快就上数亿美金。牛小明做了当地的科技公司联会主席。回到国内,他们要招个法律总监,就找了Alex。Alex因为婚姻失败,也处于人生低潮,这个职位对他是一个很大的人生激励。就这样,牛小明把当年Alex的恩还了。COW公司的总部,也设于以前ACE公司那里,Alex和牛小明有时候会说起在ACE公司的往事,那段日子对牛小明来说是一段很美好的“年青律师成长”的回忆。几年后国内的生意发展迅速,规模甚至发展得比美国那边的业务大。终于要筹备IPO的时候了。这段日子,马大虎凭着一些人脉关系,也做了不少中小型的科技公司的IPO的中国律师(China Counsel)。因为牛小明去了国外后一直用英文名Simon Niu,马大虎没有意识到Simon Niu就是当年的牛小明。在做Pitching时,马小虎向“牛老板”介绍了自己的IPO业务,“牛老板”一边听,一边笑。牛小明最后也没有选择了马小虎,但不是因为报仇,而是客观地知道他专业水平不行。以牛小明在科技公司圈的地位,牛小明大可在圈里扳倒马大虎。但他没有这么做,反而请了马小虎吃饭,并告诉他是当年的牛小明。牛小明告诉马大虎,正是他当年的一切,使他走上今天的路上。所以他今天的成功,还得感谢他当年的鞭策。后语马小虎和牛小明的恩仇化解后,牛小明很多时候会上成盈律师事务所,探望那些法律年轻一代,鼓励他们在事业上努力。牛看着自己当年坐过的椅子,当年的迷惘,当年坐到深夜的努力,现在回看起来感概万千。从同一个窗户看出去,北京这个大城市的五光十色尽入眼底。在这个伟大的城市里,有着多少小律师的血泪故事,我们成长期间,曾经遇过多少恩人,也曾经遇过多少仇人,但这些仇人,正正是给于我们奋斗上进的动力。所以其实这些我们今天讨厌人,他日再碰见我们也应该答谢他们。正如信乐团的《海阔天空》:“冷漠的人,谢谢你们曾经看轻我,让我不低头,更精彩的活。”【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 124】2014年的生日愿望

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

(作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验)今天是我的生日,首先祝自己生日快乐!虽然很多CLECSS读者会期望我继续评论各大内所和外所在中国的发展,但是今天决定休息一天,静下来想想自己,法律界和国家的过去,现在和未来。以下是我的三个生日愿望:(一)对个人的愿望今年是我美国JD毕业的第8年,在这8年间,去了全国各地法学院做CLECSS法律教育就业讲座。在过去几年不断在香港以外的地方(北京,上海,美国)漂。希望今年能够在香港多陪伴父母和朋友。关于我父亲,大家可以回去看【CLECSS法律Career #25】《父亲教导我做律师的世界观》。虽然过去几年通过CLECSS,CBLA和土兔认识了很多人,但是我更珍惜的是真心朋友,一些你可以拿着啤酒,大家聊通宵的朋友。另外,也希望自己能早日组织家庭,不再是一个孤单的法律侠士。(二)对法律界的愿望:这几年所做的各种事情,其实只有一个愿望,希望中国年轻法律人,能有一个公平的平台,去追求自己在法律界的梦想。这个公平平台,包含了平等的信息,平等的机会,让我们每一位有潜质的法律年青人,都能在有足够信息的情况下做出自己事业的决定。大家可以参考【CLECSS法律Career #65】《让自由之风吹》。正因为此,早在没有微信的年代,已经去了全国各地(包括内陆城市)做讲座。有了CLECSS微信平台后,以后就不用飞得那么频繁,以后就可以把我八年来累积的经验通过CLECSS文章跟大家分享。(三)对国家的愿望:对于国家,我希望个国家能经济富强,同时社会能公平。作为一个同时接受法律教育和商学院教育的人来说,深深明白两者的关系和需要取得的平衡。如果我们不能把饼做大,我们怎样切蛋糕,也切得不好,因为每人能分到的饼小。相反,如果我们的饼做大了,但是我们分饼分的不均匀,在最后有些人也不能享受经济的成果。在这里,我作为一位斯坦福商学院的毕业生,一定会努力做大社会的饼,同时作为一位律师,也会义务反顾地地捍卫“公平分饼”的原则和精神!今天选图挑了个生日蛋糕,虽然内地和海外的CLECSS朋友不能亲身来香港庆祝我的生日,也希望大家能分享我生日的喜悦。每次看到这个蛋糕,就想起我自己同为商学院毕业生和律师的“做饼和分饼”的责任。在香港的朋友,很欢迎参加我晚上金钟的Birthday Dinner,期待今晚见到各位!【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 123】Vault 21-30 美国律所在中国的发展

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验昨天发表【CLECSS法律Career #122】《Vault 11-20美国律所在中国的发展》,今天我们继续看看Vault 21-30在中国的发展,在这个区域我们也找到很多熟悉的律所名字。Vault 21-30排名如下:21&22:Wilmerhale; Ropes & Gray说到Wilmerhale,很多朋友都没有听过,更不知道原来他们在北京有分所。在中国,他们也是做一些FDI,跨境投资,收购合并等。至于Ropes & Gray,在近几年打响了名堂,主要原因是他们有两个:第一,他们私募投资真的做得好,客户包括很牛的基金例如Bain Capital等。第二,他们的COLA非常有吸引力(高于市场水平9万美金),近年来吸引了不少Vault 10的律师跳过去,所以Ropes & Gray在中国渐渐做起来。23&24:Morrison & Foerster; Arnold & PorterMorrison & Foerster也算早年进入中国的律所,我很多年前在北京Baker时,他们办公室就在同一层楼。Morrison & Foerster早年在中国做得不错,但后来跟Jones Day等律所在Corporate方面同一个问题,做一般的FDI,M&A没有特别优势。在资本市场方面,他们有做一些二线的IPO,但总体来说不算强。Arnold & Porter以华盛顿DC为总部,在中国没有分所。25&26: O’Melveny & Myers; Paul HastingsO’Melveny & Myers整体来说在中国法律界有相当名气,一般简称OMM。由于在学校设立OMM奖学金,所以广为法学院学生熟悉。但事实上,他们业务并没有做得他们宣传上那么好。以内地分所为例,虽然工资都出得很高,律师都很优秀,但律所本身并不赚钱,他们也没有做出自己的特色出来。至于Paul Hastings,同样也很出名:首先,他们能出很高的工资给刚毕业的中国法律学院毕业生,例如3万,这个对刚出来工作的学生很具吸引力。但是Paul Hastings本身也有文化上的问题,例如太注重Billable Hours,所以很多进去工作的年轻律师都感到很大压力。28&29: Shearman & Sterling; Akin GumpShearman & Sterling在中国已经很多年,整体来说算是做得不错的。Shearman & Sterling在美国的排名不断下跌,但在中国的资本市场领域一直比较稳定,有相当江湖地位。除了有不错的生意外,给Associates的薪酬福利也好。除了COLA外,还有很多额外的福利。不过在经济不好时,Shearman & Sterling有裁员的记录,这个大家要注意。至于Akin Gump,也是在中国比较低调,在香港,AG会做一些PE,M&A等。我跳过了排名27的Clifford Chance,大家可以参考【CLECSS法律Career #39】《英国神奇圈律所在中国的发展》。同样地,我也跳过了排名30的Baker & McKenzie,大家可以参考【CLECSS法律Career #16】《律所的国际战略管理(Baker & McKenzie)》今天写到这里。如果大家有其他关于内所外所的信息分享,不妨写电邮给clecss.education@gmail.com。祝各位CLECSS朋友有个丰盛的法律事业!【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 122】Vault 11-20 美国律所在中国的发展

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验三个月前曾发表【CLECSS法律Career #31】《Vault 10美国律所在中国的发展》,那时候新的Vault排名刚出炉。今年资本市场不错,Vault 10香港办公室招了不少人,今天我们再看看Vault 11-20在中国的发展。这些律所在各自的领域也很牛。Vault 11-20排名如下:11&12: Gibson Dunn & Crutcher; Covington & BurlingGibson Dunn大家早年很少听过,总部在加州洛杉矶。跟其他一些进中国比较晚的律所一样,由于资本市场早已被那几个美国Vault 10律所占据,现在在中国的业务主要做一些FCPA调查,跨境投资等,估计业务很难做大,律所本身在中国也不想做大。律师主要来源主要从其他牛所挖过来。Covington & Burling在区内名气整体比Gibson Dunn大。由于Covington是一个华盛顿DC所,一直在政府关系和相关诉讼和调查都很强。除了自己美国本土强项外,感觉他们在中国区也比较有生气,进年来招揽了不少年轻才俊,努力拓展一些新业务,个人觉得它还是能有一番作为的。13 &14: Boise, Schiller & Flexner; Paul WeissBoise在美国Size很小,属于美国本土那种诉讼律所,在中国也没有分所。至于Paul Weiss,进入中国多年,大家对它都很熟悉。Paul Weiss在中国一直保持小规模,在TMT收购合并领域一直都有领导地位。但是由于一直没有扩大,所以对于中国区Associate来说升职发展空间不大,很多在纽约Paul Weiss的中国人会国时都换所,这个对Paul Weiss的发展有一定影响。Paul Weiss的香港管理合伙人,也是业界有名的女强人。15&16: Quinn Emanuel; DebevoiseQuinn Emanuel刚刚在香港发展,但是规模还是比较小。走的路线估计比较像Gibson Dunn。至于Debevoise,在很久以前已进入中国市场。在基金领域,Debevoise是大家公公认的Band 1律所,很多国际基金都是Debevoise的客户。可惜是Debevoise在其他领域没有做得最好。由于Debevoise国际上在诉讼和调查(例如西门子FCPA调查)等领域也很出名,近年在中国区也积极发展此领域。17&18: Sidley Austin; Williams & ConnollySidley Austin在香港一直做IPO和债券。IPO的量很多,但都不是最大的项目。有时候一个Associate同时要兼顾几个项目,感觉他们都忙得兼顾不下。反而债券,例如房地产商发债,做得很出色。Williams也属于美国本土诉讼所类型。19&20: Jones Day & White & CaseJones Day在中国做得很大,但是在一般General Corporate和Capital Markets方面,没有明显的竞争优势。像早年做的FDI等,现在很多MNC会直接找内所,例如找方达做。White & Case跟Jones Day一样,在中国区没有明显优势,当然它也有一些特别领域,例如Banking , Project Finance能做出来。这些律所都是很不错的律所,虽然名气没有Vault 10大,但是专业水平都不错。希望大家有机会进去工作实习,多学习不同的领域,为中国法律界增添新元素!

【CLECSS 121】那些年的中国律所译名

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

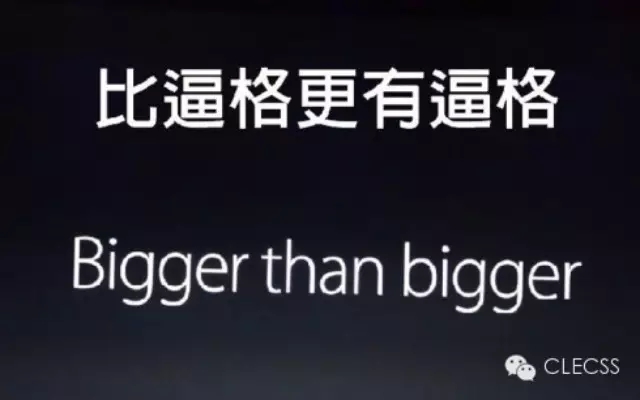

前天的【CLECSS法律Career #119】《评外所的有趣中文名字》很受欢迎,我们今天很高兴收到【CLECSS法律Career #58】《十年内外两茫茫-两个好基友的法律之路》的作者“齐Par”投稿,从另一个角度,看一下《那些年的中国律所译名》。(作者:齐Par, 某内资所律师)9月19日,让器官移植界欢呼雀跃的iPhone 6上市了,水果手机继续刷着我们的朋友圈,不过这一次大家的关注点更多的集中到了这句本身就有点逗逼的宣传口号上Bigger than bigger。香港官网的翻译是“岂止于大”,大陆官网的翻译就是比更大还更大……当然,普遍受网民欢迎的信、达、雅的翻法就是“比逼格更有逼格”。谈到翻译问题,恰逢前天看了CLECSS的关于外所的有趣的中文译名,以此为启发,本人特意搜集了一下近年来发展的不错的内所的中文译名,在周二的上午供大家一看一乐!内资所现在在对外业务和对外扩张方面都是蛮拼的,不起个英文名字怎么好意思跟人家国际接轨?所以我们就一一来点评一下这些或洋气、或接地气、抑或发力过猛的英文翻译吧。第一梯队:凤毛麟角的信达雅(1)金杜King & Wood Mallesons经典的xx & xx结构,稍有冒充外所之嫌。用词精准,切合中文含义,配合着经典的水火logo,把五行都占全了,且境界十足。冲这点小心思,给个第一名。(2)北京的所喜欢在名字里面加个“国”字,比较经典的翻译有国浩 Grandall,直译“大而全”,国恩浩荡。看着名字就霸气十足!另外还有国枫凯文Grandway,大道通天,各走一边。意境很高,但是貌似跟中文联系不大。(3)上海的所则喜欢光明似锦(Bright),比如锦天城AllBright光大EverBright。只是不知哪间是明教的真传。(4)通力LLinks这个翻译不失水准,力+通在这个名字里面完美体现了,你们感受下?其他中规中矩的翻译还有环球(Global),通商(Commerce & Finance),共和(Concord & Partners)等等。事实上,将中文名称翻译成英文名称的律所只是凤毛麟角。第二梯队:拼音输入法的大部队大部分律所的名字还是偷懒地把拼音直接当做英文名字了,比如君合(Jun He)、方达(Fang Da)、汉坤(Han Kun)、大成(Da Cheng)、盈科(Ying Ke),还有三个字的比如君泽君(Junzejun),还有四个字的竞天公诚(Jingtian &Gongcheng),想必老外看着也是醉了。鄙人试着给这些不太乐意起英文名的大胆建议下吧!比如方达叫Founder?盈科干脆坦白点,叫Income?小伙伴们发挥你的创意!第三梯队:逗逼小分队冒死首推四方君汇(Join & High),取义为只要你来Join,不怕你不High!事实上过度兴奋的律所还真不少,手贱一搜,就有航泰(Hightime)、凯麦(High Mark),昊凯(Hawkhigh)等几家很High的盟友。其他英文发力过猛的例子还有正义之光(Light of Justice),中运(Sure-win),外国客户看到这样的名字以后估计也会打退堂鼓吧?总之,十分同意Simon的总结,作为土生土长的内资所而言,取一个信达雅且朗朗上口的英文名称真的很重要,对于对境外人士做市场推广很有帮助。希望国内所的大pa们可以重视下海外留学人才们的意见,多多为了提升自身国际形象努努力呀!【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 120】评海问、中伦

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验首先感谢各位大力支持【CLECSS法律Career #115】《评金杜。君合。方达》一文,文章录得过万阅读量,在业界引起广发讨论。几年前,业界有“金君方海通”的说法,关于最后的“通”,有两个版本,有些说 "通" 指“通商”,有些说指“中伦金通”。如果今天大家说起中国的头五位中国律所,相信大家把中伦放进去,都没有异议,所以我今天就选了海问和中伦评论。(再次声明:我从来没有在内所做过,跟这几个律所都没有任何关系。我只是从一个具有多年国际律所经验的香港律师的独立第三方角度,看业界对各主流内所的印象。)海问我以前跟海问合作过。在证券这个领域,的确是做得非常专业,让我非常Impressed。在专业水平上(尤其证券领域)可以拿95分。在认同海问是个精英律所之余,大家都看到两个问题:(一) 海问因为做得太专,所以业务也显得太狭窄。如果像今年资本市场比较活跃的情况下,当然没有问题。但是,有些时候,如2008/2009时金融风暴,或2012年IPO低潮时,对这种业务过分集中的律所会有影响。(二) 海问一直保持精英所的规模合作,这个能确保律师素质和专业水平。这如果在美国,如Wachtell等,也保持很小的Size。但是在中国的文化,客户常会问你的律所多大,所以客户选律所时有时候也会考虑律所的规模。另外由于海问在扩张上一直都比较保守,所以很容易导致高级律师的流失,例如最近几年就有资深律师流失到方达等律师。个人认为海问是一个很好的律所,应该考虑一下适当扩阔业务领域和Size,让年轻律师多些升职的机会。我当年在项目上,就从海问律师身上学到不少,期待将来更多交流。中伦中伦在这几年发展得很快。如果大家有看Chambers近年来的排名,很多领域都能排到Band 1。中伦给我们的印象,是一个综合性的律所。它当然有自己强的领域,例如房地产,但整体来说给我们的印象都比较平均。由于它是个综合性律所,所以很多人会把它跟金杜比较,觉得它是一个“developing version of金杜”或“发展中的金杜”。在大部分的业务,金杜和中伦都是直接的竞争者,不过暂时来说,金杜都在大部分领域do slightly better。虽然中伦在发展中,但是我们都看到它的Potential。让我们印象最深刻的,是它招揽了不少年轻合伙人。这些朝气勃勃的年轻合伙人,为中伦带来了新的业务,新的专业知识;这些新血让我们看到这个律所的未来。就这一点来说,比君合和海问更Dynamic。相信不久的将来,会有机会由Top 5变为Top 3。今天的评论到此为止。自从上次发出《评金杜。君合。方达》一文后,很高兴听到业界广发讨论。希望能对中国主流律所的经营模式和专业水平的提高有所帮助。再次感谢各位的支持!

【CLECSS 119】评外所的各种有趣中文名字

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

(作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验)几周前CLECSS微信群曾经热闹讨论过各外所名字的中文翻译。整体而言,有些外所来到中国后名字翻译得很有心思,有些一般般,有些甚至纯粹取其读音直接翻译过来。今天我们看看哪个外所的名字中文改得好,哪个改得没有那么好。预先声明,这个仅属我个人意见。A+:Freshfields(富而德)以一个律所来说,“富”而“德”是最其中两个重要的要素。一方面,律所希望创收多,财源滚滚来。另一方面,律所的“德”行,也是很重要的。所以两个加起来虽然跟英文读音不是完全贴近,但中文名字很有意思,相信客户也会喜欢。所以我给最高评级“A+”。A:Clifford Chance(高伟绅)连着Freshfields一起看,给人有一种“高富帅”的感觉。高位绅给人的感觉,就像个Oxford-educated的英国绅士。给客户面前,也有一个中上流社会的感觉。所以跟Freshfields一样,虽然跟英文读音不是完全贴近,但个人认为中文名字也改得非常好。A-: Linklaters(年利达)Linklaters中文名字的意思,是年年赚钱,年年成功的意思。这个当然也是律所和客户希望的。但是名字中少了“德”和“绅”那种元素,只谈赚钱名字上有点俗气,所以我只给“A-”。B+:Baker & McKenzie (贝克。麦坚时)这种翻译,一边能贴近英文读音,一边也有点意思(“坚时”给客户一种信守承诺的感觉)。但是美中不足之处,就是太多谐音。举个例子,以前有个客户把中文写成“贝壳麦坚石”,像是沙滩上找到的某种坚硬的石头。所以我只能给“B+”。B:众多中文名字不过不失的外所这些律所,包括Allen & Overy (安理),Slaughter & May(司利达),Sullivan(苏利文),Skadden (世达), Davis Polk (达维),Cleary(佳利),Kirkland(凯易),这些律所都包含“安”,“利”,“达”,“佳”,“易”等好意头词语,但是就是比较简单通俗,所以我给“B”。C:那些过分忠于英文名字读音的外所这种律所其实不少,今天我就以加州所Wilson Sonsini (全称Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati)为例子。中文名字改为 "威尔逊。桑西尼。古奇。罗沙迪" 律师事务所。这个中文名字完全忠于英文读音,但是改得这么长,如果我是客户的话会很难把律所的名字记下来。如果是我的话,我会改名为“威信”。威信又简短,又能表达出律所在行业的威望。今天就说到这里。总括来说,一般英国律所的中文名字改得较好。他们都是较早进入中国的律所,那时名字都改得比较有意思(例如Bird & Bird改为“鸿鹄”,有“鸿鹄之志”的意思)。后来的美国律所近来时大部分都就直接把英语读音翻译过来。我觉得中文名字跟一个Logo一样,名字改得好很重要。对于使用中文的中国客户来说,简短易记的中文名字很重要,对于市场推广也很有帮助。对于其他打算进入中国市场的外所来说,希望能阅读这篇文章,花一点心思想个好的中文名字!【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 118】律师和Texas Holdem

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

(作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验)各位周末愉快!今天这么早发微信公众号,因为我在赶赴澳门的路上。很高兴今天我们斯坦福商学院校友组织了参观某澳门的Gambling Company,大家都很雀跃。在香港,律师和银行家都很喜欢玩德州桥牌(Texas Holdem),很大原因是跟我们律师平时业务所用的技巧很相近。今天我们就分析一下德州桥牌在法律业务上的应用。德州桥牌(Texas Holdem)关于德州桥牌的具体玩法,大家可以百度一下。简单来说,就是每个人手上都拿着属于自己的两张牌。桌上有五张牌是共用的(先发三张,再发第四张和第五张)。大家根据自己的手上的牌的组合和大小,在这过程中一步一步地下注。里面涉及到(一)忍耐力,(二)把握机会,(三)胆识和忽悠能力。(一)忍耐力在大部分的情况下,自己的牌没有那么理想,就只能忍耐,不下注或少量下注。律师头几年时,其实机会也不多,很多时候就只能默默忍耐,把手头上的事情做了。这段“忍耐期”,要以学习心态,低调观察各人(合伙人,客户等)的下注规律。在这段时候切忌冲动,必须要等待自己的机会来临。(二)把握机会律师经过头三年的低调学习生活,总有一天机会会来的,例如律所来了个大客户或大项目(即是拿到好牌)。到时候你就把自己所有的精力时间一次过押在项目上。尽量表现自己,必要时候最后关头All-in。但当然,虽然手持好牌,但早段不能过分高调,以免桌上其他人都不跟你下注了,最后反而赢不了钱。(三)胆识和忽悠能力到六年以上工作经验时,到了或差不多到了合伙人的阶段。那时候就开始找客户,但自己手中的牌不一定有这么好(例如在某个业务领域做得不够多),那时候就要靠胆识和忽悠力了。即使自己的牌不好,但是在其他人面前还是要表现出自信,让别人觉得你很有底气,这样你在下注的过程中可以吓退对手,取得桌上的金钱。总言之,人生就像一场Game。你把握好这个游戏规则,就能赢出这个游戏。法律市场也有法律市场的游戏规则,当中涉及的技巧跟Texas Holdem的很像,香港的CLECSS朋友有空可以约出来大家切磋一下!【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 117】律师怎样记工作小时(Filling Time Sheet)

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验首先祝周末考司考的朋友们好运!相信大家都看过【CLECSS法律Career #106】《繁忙法律人的时间管理》,知道时间的重要性。对于律师来说,时间的重要性最能从“记工作小时”体现出来。所谓“记工作小时”,就是要把你每小时工作的内容记录下来,方便发账单给客户,在国际律师事务所一般称为“填Time Sheet”。律师填Time Sheet对于刚出来工作的朋友们,常常会觉得填Time Sheet很麻烦。对于一个国际律师事务所来说,一般的基本Billable Hours要求大约1800-2000小时一年,不同律所有不同的具体要求。当然如果你做IPO的话,尤其是年轻律师,其实很容易填3000小时,每天写Drafting Prospectus或Meeting at Printer 12小时,一个月很容易就超过300小时,一年填3000小时没有难度。至于如果你不是做资本市场,Time Sheet就可能没有那么好填。在经济环境好的情况下,当然不是个问题;但是如果在金融风暴期间,填不够小时可能会收到警告,甚至把律师解雇。曾经有一个律师朋友,该美国律所要求每年1800小时,他做了1760小时,最后年底那个标准Bonus(俗称Cravath Bonus,详情可以参考【CLECSS法律Career #87】《律所奖金Bonus的各种事儿》)一分钱也没有。填Time Sheet的艺术现在有很多填Time Sheet的软件,例如Carpe Diem,帮助大家填Time Sheet。以下有几个要注意的事情:(一)有个很奇怪的现象,你越是忙碌,越是没有时间填Time Sheet,就以我为例,很多时候会先在自己的笔记簿快速记下,待一天的工作完成后一次过填进去,如果不当天填进去,很多事情就会忘却。为什么我明明做了这么多事情,填不出来呢?(二)心理问题:有很多刚出道的律师,很喜欢自我打折扣。做个Legal Research 6小时,但担心合伙人或客户觉得自己工作效率低,自己打折扣写4小时。其实这个是个心理问题,客观来说,应该做了多少个小时就写多少个小时。打印出来的账单,去了合伙人那里,若是他觉得所用小时太多,他自然会Write-off,不需要你担心。律师需要做的事情,就是如实地把工作情况报告出来。(三)那到底我们要填多仔细呢?应该是好像是写一个法律文件的做法,不能太虚,要无需要太Detailed。有些客户可能要求一个较仔细的账单(Breakdown),这个Breakdown很多时候是从Time Sheet做出来的。这种情况下,最重要要让客户知道你具体提供了哪项服务,让客户觉得他值得给这个钱。写得太虚,他不明白你具体替他做了什么事情,写得太仔细,他可能每个事项都会跟你Argue,说这个填得太多等等,要你打折扣。所以一定要在写得太虚和太仔细两者之间,取得平衡。填Time Sheet,其实也是总结我们工作上的成果,所以填Time Sheet应该是快乐的。律师填好Time Sheet,合伙人也高兴。所谓“律师好,合伙人好;合伙人好,律师好”。祝各位CLECSS朋友工作顺利,每天下班前快乐地提交Time Sheet!

【CLECSS 116】合伙人和律师的双赢局面

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

(作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验)首先,非常感谢大家支持昨天的文章《评金杜。君合。方达》,文章录得近万的阅读量,内所外所的合伙人和律师们纷纷热闹讨论。再次声明,文章内容仅属我个人意见,不代表这三个律所实际上的高低。今天我们从另一个角度看合伙人和律师的关系。如果大家有看【CLECSS法律Career #77】《小律师的血汗工厂》和【CLECSS法律Career #67】《中国为什么没有实行美国式的Lockstep薪酬制度》,我是鼓励中国律所的合伙人涨工资给律师们的。今天,我们从商学院“Negotiation”课(商业谈判)的角度看合伙人和律师的关系。常常会听到,内所的律师们,都说工资过低,钱都去了合伙人那里;相反,外所的合伙人,会说律师的工资过高,钱都去了Associates那里。这个是Negotiation课我们所说的zero-sum game,即是说,合伙人钱拿多了,律师拿的钱就会少;相反来说,律师的钱拿多了,合伙人拿的钱就会少。Negotiation课教导我们的,是要达到win-win situation,就是说,合伙人和律师其实可以达到双赢局面的。 体面的工资增加工作的积极性对于律师来说,工资可以鼓励律师工作的积极性。如果工资微薄(例如每100元,合伙人拿掉90元,律师拿10元),律师会觉得反正辛苦工作,最后钱也会去了合伙人那里,工作就会得过且过。这样,客户服务也不会做得好,合伙人最后生意也不会好。合伙人其实可以从另一个角度看,想象自己是母公司,律师是子公司,你每分注入资公司的钱,将来都会有回报。如果将来子公司做起来,派股息时,自己作为母公司也可以多拿一点。简单来说,子公司在财务表上是Consolidated在母公司的财务表上的。所以律师做得好,合伙人自然得益。举例例子,如果因为工资增加(由10涨到20),让整个经济效益由100提升到120,你拿到也从90涨到100,这样会达到一个双赢局面。合伙人曾经也是律师,律师将来也会是合伙人跟一般独立第三方的Negotiation(谈判不一样),甲方和乙方完全出于自己的利益的考虑出发,甲方不需要为乙方着想,而乙方也不需要为甲方着想。但是合伙人和律师的关系比较微妙,合伙人曾经也作过初级律师,也感受过初级律师低工资的感受。同样地,律师将来也会是合伙人,不妨想想,你将来做了合伙人后,又会怎样对待以后的年轻律师呢?正是因为有这个过去和未来的关系,我们想的事情就不是单单的现在。法律界其实是一个整体,一个家庭,大家互相帮助,支持体谅。在以前Baker & McKenzie时,有个同事跟我说,“我们不辛苦,老板又怎样赚钱呢?”那时我就觉得,他真会替老板想,果然他今天也贵为某律所合伙人。也听过以前某律所老板说: “我们都很鼓励大家工作时间不要过长,能休息就休息,多多陪陪家人”。这样我看看到合伙人和律师互相体谅,这样的关系其实有助工作时的和谐和效率。其实合伙人和律师,都是我们法律圈的重要元素.没有合伙人,谁拿生意和把关;没有律师,谁把活干了。所以最重要的是,合伙人和律师应该互相支持和体谅,达成双赢局面。在此再次呼吁,内所的合伙人在情况容许的情况下,应该涨年轻律师的工资,让他们都能过体面,快乐和自信的生活!【如果大家认同CLECSS “ Think Big; Do Big”的理念,请关注支持CLECSS微信公众号(点击上方蓝色字体“CLECSS”),转发给朋友,及在朋友圈分享,谢谢各位!有兴趣加入CLECSS微信群的Alumni可以发电邮给clecss.education@gmail.com】

【CLECSS 115】评金杜、君合、方达

作者:CLECSS

06月29日 | CLECSS

作者:Simon Mui梅品和,CLECSS创办人,CBLA旅美中国律师协会理事,美国斯坦福商学院管理硕士,美国圣路易斯华盛顿大学法律博士,纽约/英国/香港律师,多年国际律师事务所经验金杜,君合,方达可能是现在大家认为国内名声最好的三个内所。首先预先声明,我从来没有在内所做过,跟这三个律所都没有任何关系。我只是从一个具有多年国际律所经验的香港律师的独立第三方角度,看业界对这三个律所的印象。金杜这个律所给我们外来的律师的印象有点像早年Baker & McKenzie的感觉。就是Size很大,律师的质素不一定最顶级,但是做出来的文件合格。对于非诉来说,其实合格就可以,只要不出问题,没有人会介意你的法律文件做得多好,80分和90分不会有太大分别。另外,金杜的文件包装也做得较好,例如有个为人所熟悉的Logo,格式也比较规范。另外,值得一提的是,金杜这几年做了很多创新的事情,例如合并Mallesons等,这个举动需要无比的胆识和远见,非一般内所能做到。但是金杜收费比较贵,同时合并Mallesons后在海外法方面也跟其他外所竞争,所以很多外所在能找到其他提供同样法律服务的内所的前提下,都会尝试一下其他内所选择。君合我以前在项目上跟君合合作过,觉得他们的专业水平都非常高,对于法律意见书我不用太操心,所以专业上肯定有90分。但是对于我们很多外所律师来说,对君合的印象都觉得这个律所比较Boring,不太会包装。我举个例子,我现在每周都会收到君合的法律Update Alert,但是比较其他律所(例如汉坤的法律Update Alert),你会发现君合的内容都很好,但就是一大堆没有颜色,没有刻意排版的文字。如果我同时收到君合和汉坤同一题目的Update Alert,我可能会打开汉坤的,因为排版和色彩都比较吸引。我个人对君合的印象是很好的。但这么好的法律内容,而欠缺包装,比较可惜。希望君合的合伙人能看到我的文章,找专业顾问研究一下君合在市场推广方面的策略。方达方达给我们的印象,有些介乎两者之间,专业水平很好。在包装方面,可能也没有金杜做得那么好,但至少感觉上,方达比起君合,给我们的感觉更有活力更Dynamic。近年出国读LLM的方达律师都能考进很好的学校。对于做资本市场的外所律师来说,以前接触到方达比较少,对于方达的印象是它是一个很牛的做私募基金的律所。但是这次Alibaba IPO后,相信方达在资本市场会更上一层次。随着方达在香港开了分所后,我们对方达的熟悉度会逐渐增加。三年我曾以CBLA名义,邀请方达其中一位创办人在香港做讲座,感到方达是一个很有发展想法的律所,希望将来能跟方达律师多交流。今天的评论到此为止。这三个律所,都在中国法律市场上写上光辉的一页。作为一个香港律师,我对每一个内地的法律工作者都非常尊敬,因为他们都敬业爱业,坚守岗位,是我们中国法制的建设者。我也欢迎内地的法律界朋友多跟我们交流,期待在不久的将来在香港见到各位!